XR(クロスリアリティ)の今とこれから 〜最新事例から読み解くマーケティング戦略

近年、生活やビジネスの様々な場面で「XR(クロスリアリティ)」という言葉を耳にする機会が増えています。

XRとは、現実世界と仮想世界を融合させ新たな体験を創造する技術の総称であり、エンターテイメント、広告、教育、ビジネスなど多岐にわたる分野で急速に発展しています。本記事では、最新のXR事例をもとに、マーケティングの視点からその可能性を探ります。

XRの基本概念と進化

XRは以下の5つの技術を包括する概念として捉えられます。

AR(拡張現実): 現実の視界にデジタル情報を重ねる技術(例:ポケモンGO)。

VR(仮想現実): 完全な仮想空間を体験する技術(例:Meta Quest)。

MR(複合現実): 仮想と現実が融合し、相互に影響を与える技術(例:HoloLens)。

SR(代替現実): 現実と仮想の認識を錯覚させる技術。

DR(減損現実): 現実の一部をデジタル処理で削除・透過させる技術。

近年、デバイスの進化や5G通信技術の発展により、XRの実用性が飛躍的に向上しています。特に、ウェアラブルデバイスやメタバースとの連携が進むことで、企業のマーケティング施策としてのXR活用が加速しています。

最新のXR事例とマーケティング活用

海外のXRコンテンツ事例

・Squid Game Virtuals(Sandbox VR)

人気ドラマ「イカゲーム」をVRで再現した体験型アトラクションゲーム「Squid Game Virtuals」は、プレイ時間30分/約1万円のチケットを3日で1万枚以上販売する大ヒットを記録しました。

この成功の背景には、以下の2つの要因があると考えられます。

●成功のポイント

リピーターの獲得: VRコンテンツは「一度体験したら2回目はもういいかな…」と思われがちですが、「Squid Game Virtuals」は参加メンバーを変えて何度もプレイするユーザーも多く、リピーター獲得に成功しました。

VR体験の可視化: プレイ後に自動生成されるハイライト動画を提供することで、プレイヤー自身が楽しめるだけでなく、SNSでの拡散による口コミ効果も生み出しました。

この事例から、VRをはじめとするXRコンテンツは「一度体験すれば十分」という固定観念を覆し、リピート性を高める施策が重要であることがわかります。

国内のXRコンテンツ事例

日本国内でも、XRを活用したエンターテインメントが拡がっています。

・XRミッション バトルワールド2045

世界初の常設型ウォークスルーMRゲーム。ヘッドマウントディスプレイを装着してエリア内を自由に動き回れるXRシューティングアトラクションで、短時間で高密度の体験を提供。

・THE MOON CRUISE

東京ドームシティの宇宙エンタメ施設「Space Travelium TeNQ」内で未来の宇宙旅行を体験できるVRコンテンツ。施設の既存体験と組み合わせ、より没入感のある演出を実現。

Space Travelium TeNQ 公式サイト: https://www.tokyo-dome.co.jp/tenq/

・TIME TRIP TAXI

タクシー後部席に設置した大型モニターで、現代から江戸時代にタイムトリップしたようなMR体験を提供。モビリティ×XRの新たなマーケティング手法として注目。

※運行期間: 2024年12月〜2025年1月

・AIR RACE X

世界最高の飛行技術を持つパイロットたちが、最高時速400km、最大重力加速度12Gの中、レース専用小型機の操縦の正確さとタイムをリモート形式で競い合う、最新技術を活用した空のモータースポーツ。

実際の街中でXR観戦できる「渋谷デジタルラウンド」では、スマホやゴーグルを通して渋谷の街中でエアレースを観戦することができる。

このように、既存の施設やサービスとXRを組み合わせることで、新たな価値を生み出す取り組みが進んでいます。

XRコンテンツとクリエイターエコノミー

XRクリエイティブプラットフォーム「STYLY」は、WebブラウザのみでVR/AR/MRコンテンツ・空間を作成し、他のユーザーと共有できるプラットフォームです。作成したコンテンツは「STYLY GALLERY」で自由に楽しむことができ、VRヘッドマウントディスプレイやWebブラウザ、スマートフォンなど、様々なデバイスで配信できます。

STYLY – 空間レイヤープラットフォーム https://gallery.styly.cc/about/ja

このようなプラットフォームの登場により、クリエイターは自身のアイデアをXRの分野で自由に表現し、収益化する機会を得ることができます。

XRがマーケティングにもたらす変化

メディアの進化

XRによって、マルチメディアに「空間」が追加され、ユーザーはよりインタラクティブな体験を通じてブランドと関わることが可能になります。特に、PRイベントや広告の形態が変化し、仮想空間内でのプロモーションも増加しています。

広告の新たな形

空間コンピューティング技術の発展により、広告がよりパーソナライズされ、ユーザーの行動と連動する形で提供されるようになります。

・MRを活用した店内プロモーション:顧客の動線に合わせて最適な広告を表示。

・ARフィルターによるブランド体験:SNSとの連携で拡散力を向上。

エンターテインメントの進化

体験型コンテンツが増加し、ユーザーが能動的に関与するマーケティング施策が求められています。

・VRショールームの展開:リアル店舗に行かずとも、商品の体験が可能。

・ライブイベントのVR化:コンサートやスポーツ観戦をVRで楽しむ新たな視聴スタイル。

不動産と空間価値の変化

仮想空間内の土地や広告スペースの売買が活発化しており、新たな収益モデルが誕生しています。

・メタバース内の仮想不動産:企業がデジタル空間上の拠点を構築。

・デジタル広告スペースの取引:実世界の広告と並行して、仮想空間でも広告展開。

XRの未来とビジネスの可能性

調査会社PwCによると、VR/ARの経済効果は2020年の957億米ドルから2030年には1.54兆米ドルに達すると予測されています。特にARはVRの2倍以上の経済効果を生むとされており、マーケティング分野においてもその影響は計り知れません。

参考:日経クロステック「2030年の経済効果は30倍超、デバイス進化の加速が後押し」 https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/ne/18/00054/00006/

また、Appleの「Vision Pro」などの最新デバイスも、XR市場の成長を後押ししています。企業は早期にこの技術を活用する戦略を立てることで、競争優位性を確立できます。

まとめ

XR技術は、私たちの生活やビジネスに大きな変化をもたらす可能性を秘めた、非常に革新的な技術です。XR技術は今後さらに進化し、マーケティングの手法や顧客との接点を大きく変えていくと予想されます。

特に、重要なポイントとして、

• XR体験の可視化とSNS活用: シェアされる仕組みが成否を分ける

• XRコンテンツのリピーター戦略の強化: 単発体験ではなく、継続的な利用を促進する設計が鍵

• XR空間を活用した新たな広告手法の活用: XR空間を広告の新たなプラットフォームと捉え、効果的なプロモーション施策を展開

これらの要素を取り入れることで、従来のマーケティング手法では届かなかったターゲットや場面にもアプローチできるようになります。

企業がこの変化をいち早く捉え、適切に活用することで、新たなビジネスチャンスを創出できるのではないでしょうか。

今後も進化し続けるXR技術とそのマーケティング活用の広がりに注目し、最新の動向をお届けしていきます!

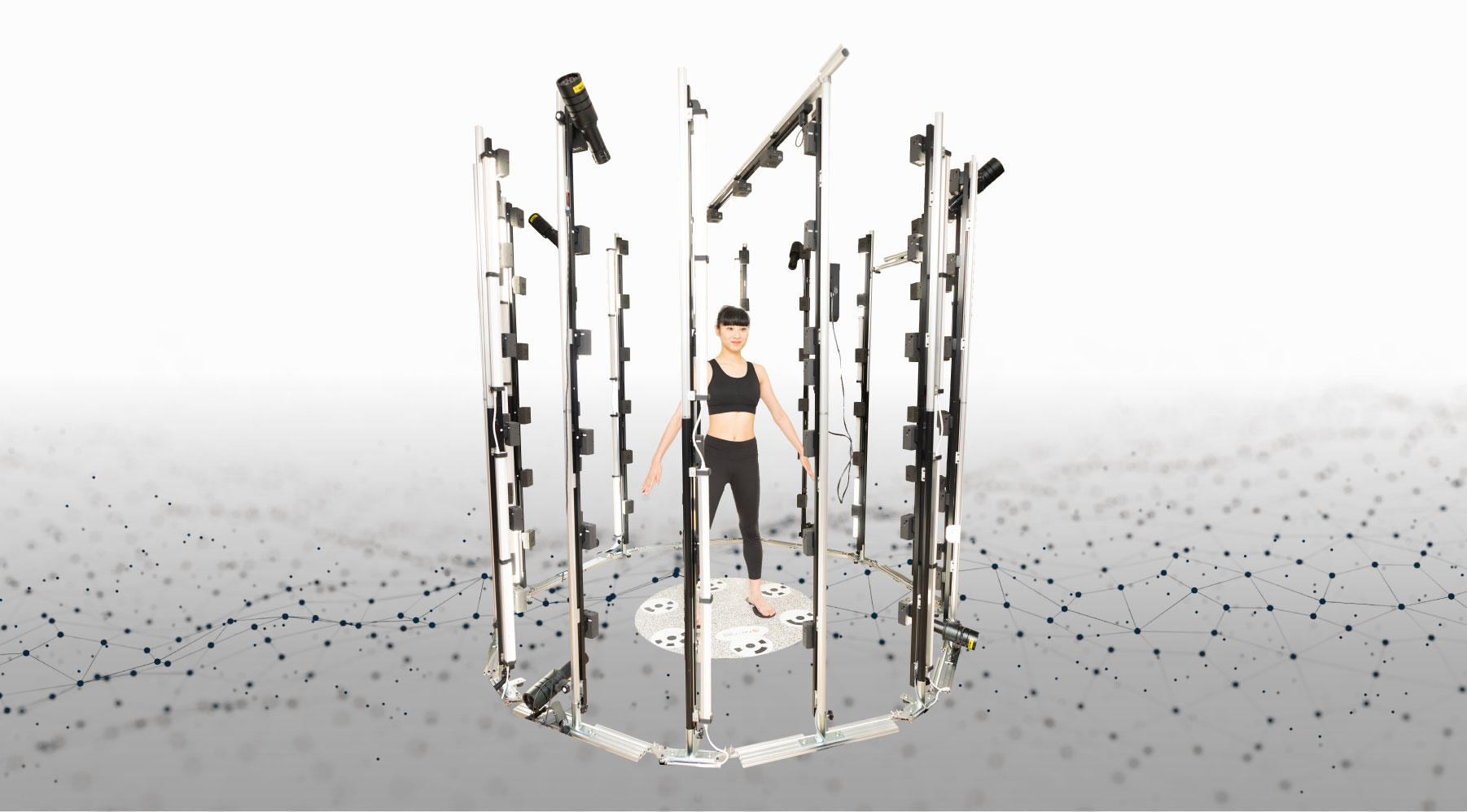

「iBODY X」で広がるXRプロモーションの可能性

XRの発展により、企業のプロモーション手法も多様化しています。ビーツが展開する3Dボディスキャナー「iBODY X」は、XR空間での新たな活用の可能性を持つツールの一つです。

「iBODY X」を活用することで、キャラクター化されたアバターではなく、自分自身のリアルな3Dアバターを生成し、メタバースやゲーム空間で活用することができます。これにより、バーチャルイベントやデジタルマーケティングにおいて、より没入感のある顧客体験が期待できます。

XRの分野が拡大する中で、「iBODY X」はプロモーション手法の一つとして活用される可能性があります。詳細は こちら からご確認ください。