セールスプロモーション(SP)入門!基本と成功のポイントを解説

消費者に商品の魅力を直接伝え、購買行動を促すための施策「セールスプロモーション(SP)」。広告やマーケティングと混同されがちですが、SPは“買いたい気持ち”を生み出し、最後のひと押しをする施策です。

例えば、新しいスニーカーが発売されたとします。SNSでおしゃれなコーディネートが拡散され、興味を持った人が増えてきたところで、「今だけ10%オフ&オリジナルシューズクリーナー付き!」といったキャンペーンが実施されていたらどうでしょうか? ここのキャンペーンにより、購入を迷っていた人も「今買わないと損かも!」と感じ、実際の購買につながる可能性が高まります。

このように、SPは消費者の購買意欲を高め、意思決定を後押しする重要な役割を果たします。

私たちビーツは、48年にわたり企業の販促戦略を支援し、数多くのセールスプロモーションを手掛けてきました。本記事では、セールスプロモーションの基本的から成功のポイント、最新のトレンドまでを詳しく解説します。BtoC、BtoBを問わず、SPをはじめて担当する方にもわかりやすい内容にまとめました。ぜひ最後までご覧ください!

セールスプロモーションとは?

セールスプロモーション(SP)の概要

セールスプロモーション(SP)とは、消費者や企業の購買行動を直接的に促す施策です。広告がブランドの認知度を高める役割を持つのに対し、SPは「購入の決断」を後押しすること最大の特徴です。

例えば、店頭で「今だけ10%オフ」「購入者全員に○○プレゼント」といったキャンペーンのPOPを見て、思わず購入した経験はありませんか? これがまさにSPの役割です。

広告やマーケティングとの違い

セールスプロモーション(SP)はマーケティング戦略の一部ですが前述の通り広告とは異なる役割を持ちます。広告・マーケティング・SPの役割をそれぞれ端的にまとめると以下のようになります。

●広告:テレビCMやSNS広告などを通じてブランドや商品の認知を広げる。

●マーケティング:商品のターゲット設定や価格戦略、流通戦略など、事業全体の設計。

●SP:販売の最終段階で、消費者の購買を後押しする施策を実施する。

新商品を市場に投入する際、まずマーケティング戦略で「どの層に向けて売るか」「価格帯はどうするか」「販売チャネルは?」といった事業全体の設計を行います。次に、広告を使って「この商品が新しく発売されました!」と多くの人に認知してもらいます。そして、セールスプロモーション(SP)を活用して「今なら無料サンプル付!」などの施策を行い、実際に手に取ってもらう機会を作ります。

SPの目的と効果

繰り返しになりますが、セールスプロモーション(SP)の主な目的は、消費者の購買意欲を高め実際の購入につなげることです。具体的な効果として、次のようなものがあげられます。

1.購入のハードルの低減

クーポンや試供品を提供することで、「試してみよう」「今買っておこう」と購買のきっかけを作る。

2.ブランド認知の向上

店頭POPやSNSキャンペーンを通じて、ブランドの印象を強く残す。

3.リピーターの獲得

ポイントカードや限定特典を活用し、継続購入を促す。

4.競合との差別化

特別なキャンペーンやユニークなプロモーション手法を使い、競合他社との差別化を図る。

BtoBとBtoCのセールスプロモーションの違い

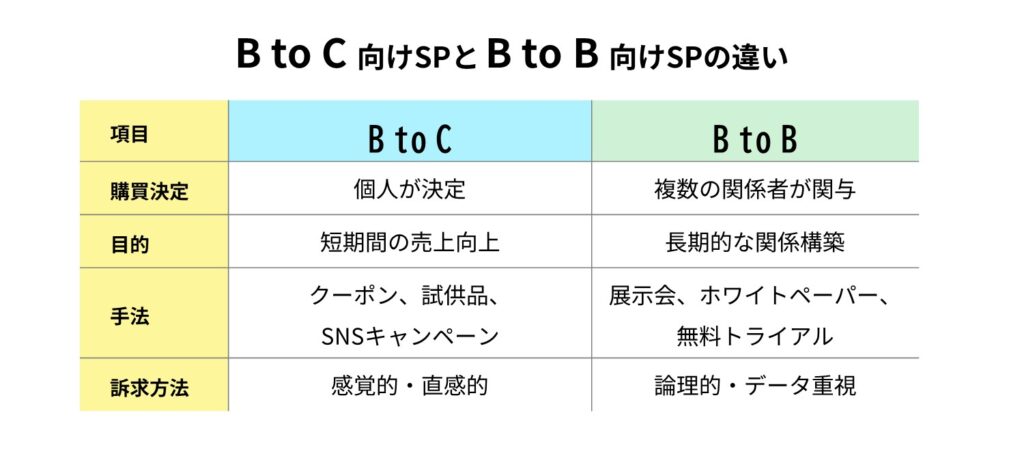

セールスプロモーション(SP)は、ターゲットによってアプローチが大きく異なります。BtoB(企業向け)とBtoC(消費者向け)では、購買プロセスや意思決定のスピードが異なるため、それぞれに最適な施策を展開することが大切です。

一般消費者向けセールスプロモーション

BtoCのSPは、短期間での購買行動促進を目的とし、消費者の感情に訴えかける手法が多く使われます。

・クーポンや割引キャンペーン: 期間限定の割引やポイント還元施策で「今買うべき理由」を作る。

・試供品やサンプリング: 実際に商品を試してもらうことで購買意欲を高める。

・SNSキャンペーン: シェアやフォローで特典がもらえる企画で認知拡大を狙う。

企業向けセールスプロモーション

BtoBのSPは、短期的な購買促進ではなく、企業との関係構築や信頼醸成を目的とします。購買決定が複数の関係者によって行われるため、より論理的な訴求が求められます。

・展示会・セミナーの開催: 専門的な知識を提供しながら、製品の価値を伝える。

・ホワイトペーパーや事例紹介: 具体的な活用例を示して、企業が抱える課題解決につなげる。

・無料トライアル・デモ: 製品を実際に試せる機会を提供し、導入ハードルを下げる。

BtoBとBtoCのセールスプロモーションの共通点と違いを簡単にすまとめると以下のようになります。(ケースにより異なるのであくまで一例ですが参考にしてみてください。)

このように、BtoBとBtoCでは取り組むセールスプロモーションの手法が異なりますが、「ターゲットの購買行動を促進する」という目的は共通しています。

セールスプロモーションの種類と手法

セールスプロモーションにはさまざまな手法があり、目的やターゲットによって使い分けることが重要です。いくつか代表的な種類と具体的な活用例を紹介します。

価格プロモーション

価格プロモーションは、短期間で売上を伸ばすために活用される最も一般的な手法です。

<代表的な手法>

・割引・値引きキャンペーン:期間限定で価格を下げ、購入のハードルを低くする(例:「今だけ20%オフ」)。

・クーポン配布:紙やデジタルクーポンを提供し、購入の動機づけを強化する。

・キャッシュバック:購入後に一定額を返金することで、高単価商品の購買を後押しする。

インストアプロモーション(店頭販促)

実店舗で行うセールスプロモーションは、来店客の購買意欲を高め、売上に直結しやすい手法です。

<代表的な手法>

・エンド陳列:レジ前や売場の端に商品を配置し、商品を目立たせ購入を促す。

・店頭ディスプレイ(什器):専用の陳列棚やPOPを活用し、商品の魅力を強調する。

・試食・実演販売:実際に試せる機会を提供し、商品の良さを直感的に伝える。

体験型プロモーション

消費者に実際に商品を試してもらうことで、納得感を得てもらい、購買につなげる手法です。

<代表的な手法>

・サンプリング・試食販売:店頭やイベントで無料サンプルを提供し、実際に体験してもらう。

・デモンストレーション販売:家電や化粧品などの使用感をリアルに伝える実演販売を行う。

・ポップアップストア:期間限定の店舗を開設し、ブランドの世界観を体験できる場を提供する。

▼ポップアップストアについてこちらの記事でも解説しています!ぜひご覧ください。

シーズナルプロモーション

季節や特定のイベントに合わせたセールスプロモーションは、消費者の関心が高まるタイミングを狙って実施されます。時期を限定した施策を行うことで購買意欲を高めます。

<代表的な手法>

・バレンタイン・ホワイトデーキャンペーン:ギフト需要を見込み、限定パッケージや特典付き商品を展開。

・新生活応援セール:引越しシーズンに合わせて家電・家具の割引キャンペーンを実施。

・夏・冬のボーナス商戦:高額商品(家電・車・高級ファッションなど)の購買を促進。

・ブラックフライデー:大規模な割引キャンペーンを展開。

ロイヤルティプログラム

新規顧客を獲得するだけでなく、既存顧客を維持し、リピーターを増やすことを目的とした施策です。

<代表的な手法>

・ポイントプログラム:購入ごとにポイントを付与し、再来店を促す。

・会員限定特典:会員向けの特別割引や先行販売で、ブランドロイヤルティを向上。

・サブスクリプションモデル:定期購入プランを設け、継続的な売上を確保。

この5種以外にもセールスプロモーションにはさまざまな手法がありますが、目的やターゲットに応じて適切に組み合わせることで、より高い効果を得られます。

セールスプロモーションのトレンド

消費者の購買行動が変化する中、セールスプロモーション(SP)も進化しています。特にデジタル技術の発展により、「ターゲットごとに最適化されたプロモーション」 へのシフトが加速しています。

①データ活用でパーソナライズが進化

消費者データを活用し、一人ひとりに最適なプロモーション を提供する流れが加速しています。

AIによるクーポン配信:購買履歴や行動データに基づき、パーソナライズされた特典を提供

リアルタイム価格変動(ダイナミックプライシング):需要に応じて価格を自動調整

広告と購買データの統合:ECサイトや店舗のデータを活用し、ターゲットに最適なアプローチを実施

②体験型プロモーションの拡大

消費者が商品を試しながら購買体験を深める施策が増加しています。

バーチャル試着・体験:ARを活用し、ECでも実店舗のような試着体験を提供

UGC(ユーザー生成コンテンツ)の活用:インフルエンサーや一般ユーザーの投稿を販促に活用

③オンラインとオフラインの融合(OMO)

ECと実店舗の連携が進み、消費者がシームレスに購買できる環境が求められています。

・QRコード活用:店頭POPやパッケージにQRコードを設置し、スマホで特典や製品情報を提供

・店頭とECの相互送客:ECでクーポンを配布し、実店舗で利用を促進

・ライブコマース:リアルタイム配信を通じたインタラクティブな販売促進

このように、SPは時代とともに進化しており、新しい技術や手法を取り入れることで、より効果的な施策を実施することが可能になります。では、実際にどのようにSPを設計し、成功へと導くのか?次のセクションでは、その具体的なプロセスを考えていきます。

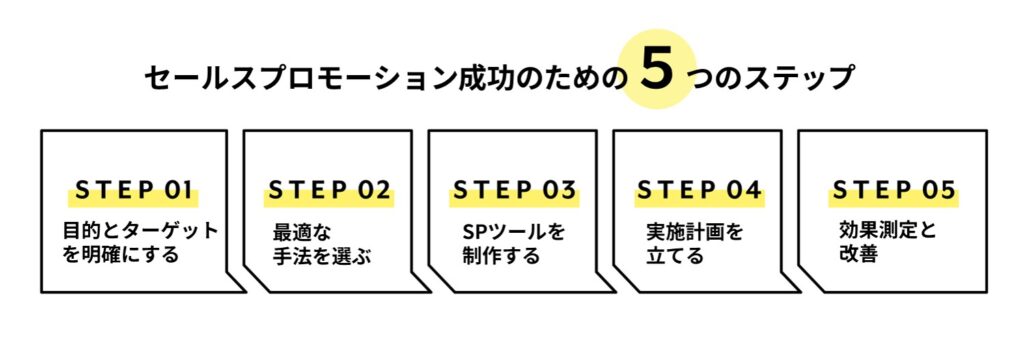

セールスプロモーションを成功させるためのステップ

セールスプロモーション(SP)を効果的に実施するには、計画的な設計と運用、そして適切なツールの制作が不可欠です。ここからは、SPを成功に導くための基本的なステップを紹介します!

◆ステップ1. 目的とターゲットを明確にする

セールスプロモーションを実施する前に、何を達成したいのか、誰に向けてプロモーションを行うのか を明確にしましょう。

目的とターゲットを明確にすることで、どの手法を使うべきかが決まり、効果的なプロモーションを実行できます。

◆ステップ2. 最適なプロモーション手法を選ぶ

目的とターゲットに合わせて、最も効果的なSP手法やその組み合わせを選定します。例えば、店頭POP+SNSキャンペーン+クーポン を同時展開することで、オンライン・オフライン両方の接点で消費者にアプローチできます。

◆ステップ3. セールスプロモーションツールの制作

セールスプロモーションの効果を最大化するためには、適切なツールを制作し、ターゲットにしっかり届く設計にする 必要があります。POPや什器、チラシ、ポスター、イベントブース、接客ツールなど、どんなツールが必要で「誰に・何を伝え・どのようなアクションを促したいか」を明確にしてデザインやコピーを設計しましょう。

SPツールの制作について、プロが教えるPOP(店頭販促物)企画・制作の基本で詳しく解説していますのでぜひご覧ください!

ステップ4. 実施計画を立てる(スケジュール・予算管理)

セールスプロモーションの効果を高めるためには、実施のタイミングも非常に重要です。適切な時期に展開することで、より高い成果が期待できます。事前に、競合他社のキャンペーン時期や市場の動向を把握し、自社の施策が埋もれないよう調整することが大切です。また、季節やイベントに合わせたプロモーションを企画することで、消費者の関心を引きやすくなります。

さらに、予算の使い方も重要なポイント。施策ごとの費用対効果を考慮しながら、限られた予算内で最大の成果が出せるよう計画を立てます。

ステップ5. 効果測定と改善

セールスプロモーションは「やって終わり」ではなく、効果を測定し、次の施策に活かすことが大切 です。セールスプロモーションの効果測定については次の章で詳しく解説していきます。

セールスプロモーションの効果測定と改善

セールスプロモーション(SP)は、実施するだけでなく、その効果を測定し、改善を重ねることが成果につながります。「割引キャンペーンを実施したけど、本当に売上が伸びたのか?」「試供品を配布したけど、どれくらいの人が実際に購入したのか?」など、施策の成果をデータで把握し、次のプロモーションに活かしましょう。

なぜ効果測定が重要なのか?

SPの施策は、必ずしも期待通りの結果を生むとは限りません。やみくもにキャンペーンを実施しても、期待通りの成果が得られず、コストがかさむだけで終わってしまう可能性があります。次回以降の施策をより効果的にするためにも、しっかりと結果を分析することが重要です。

【効果測定を行う理由】

・施策の成功・失敗を客観的に判断するため

・無駄なコストを削減し、より効果的な施策を設計するため

・次回のプロモーションに活かし、改善を繰り返すため

例えば、「新しい店頭POPを設置したら売上が伸びた!」と思っても、実際には 他の要因(季節変動・競合の動き・広告の影響) などが絡んでいるかもしれません。

データを基にした分析が、SPの精度を高めるために欠かせません。

何を測定すればよいのか?

SPの効果を測るためには、施策ごとに適した指標(KPI)を設定することが重要 です。

施策の種類 ⇒ 測定すべき指標例

①割引・クーポン施策 ⇒ クーポン利用率、売上増加率、新規顧客獲得数

②試供品配布 ⇒ 試供品受取数、受取後の購入率、リピート率

③SNSキャンペーン ⇒ 投稿数、エンゲージメント率、コンバージョン率

④実演販売イベント ⇒ 来店者数、店頭購入率、客単価

⑤BtoBの展示会 ⇒名刺交換数、商談化率、成約率

例えば、「SNSキャンペーンで話題になった!」というだけでは、施策の成功を正しく評価したとは言えません。売上向上にどの要因が影響したのかを明確にすることが重要です。キャンペーンによる認知向上が購買行動に直接結びついたのか、それとも店舗でのプロモーションやクーポン施策など他の施策との相乗効果によるものなのかを、KPIを基に分析することで、次回以降のプロモーション施策をより効果的に設計できます。KPIを活用してデータを可視化し、施策の改善につなげましょう。

効果を分析し、改善につなげる方法

SPの効果測定を行った後は、どの部分がうまく機能し、どこを改善すべきかを分析しましょう。

① 成功施策を強化する

「クーポン利用率が想定より高く、新規顧客も増えた」場合

→ クーポンの配布チャネルや期間を見直し、より多くの消費者にリーチできるよう拡大する。

② 失敗の原因を特定する

「試供品を配布したが、その後の購入率が低かった」場合

→ サンプルだけでは商品の良さが伝わらなかった可能性があるため、使用感の分かる動画を追加したり、試供品受取者へのフォロー施策を強化する。

③ 改善サイクルを素早く回す

SPの施策は、一度実施して終わりではなく、市場の変化や消費者の反応を見ながら、柔軟に改善を重ねていきましょう。

【事例紹介】ビーツが支援したセールスプロモーション

日本ハム様 UGC×店頭販促で購買促進

日本ハム様の「中華名菜」シリーズでは、消費者のリアルな声を活用し、購買意欲を高める施策を展開しました。まず、グルメ系ユーザーに商品をサンプリングし、Instagramでの投稿(UGC)を促進。集まった写真やコメントを店頭POPに活用し、共感を生む売り場づくりを実施しました。さらに、店頭キャンペーンとSNS施策を連動させることで、認知拡大と購買促進の相乗効果を生み出しました。

パナソニック様「30秒で実感」ドライヤー体験什器の開発

家電量販店などの店頭では、消費者が製品を実際に試して実感することが購入の決め手になることもあります。

ビーツは、短時間でも髪のうるおいを実感できるという商品の特長を活かし、体験什器を開発しました。この什器は、「30秒で体感」というコンセプトをひと目で伝えられるデザインを採用し、試すハードルを下げる工夫を施しています。また、足で踏むだけでドライヤーがONになるフットスイッチを搭載し、本体に直接触れることなく体験できる仕様にすることで、コロナ禍においても衛生的で安心して試せる環境を提供しました。

店頭での体験のしやすさが向上することで、消費者が製品の魅力を実際に感じ、購入の意思決定につながる流れを生み出しました。

まとめ

セールスプロモーションは、消費者が「買いたい」と思うきっかけを作る大事な施策です。ただキャンペーンを実施するだけではなく、誰に・どんな方法でアプローチすれば響くのか を考えることが成功のポイントになります。また、最近は体験型プロモーションも注目されており、実際に試せる機会を作ることで、商品の良さをダイレクトに伝えることができます。

大切なのは、やって終わりにせず、しっかり振り返って次につなげること。どの施策が効果的だったのか、どんな工夫が必要だったのかを見直しながら、より良いプロモーションを作り上げていきましょう!

セールスプロモーションは販促のプロ・ビーツに相談!

セールスプロモーションを成功させるには、「どんな手法を選ぶべきか」「どんな企画にすれば効果的か」「販促ツールはどう設計すればよいか」といった課題をクリアする必要があります。しかし、自社だけで最適な施策を準備し実行するのは簡単ではありません。

ビーツは48年以上にわたり、企業のさまざまな販促を支援してきたプロフェッショナルです。店頭販促、デジタルプロモーション、体験型プロモーションなど幅広い施策に対応し、効果的な販促ツールの企画・デザインから量産・納品までワンストップでサポートします。

「売上につながるSP施策を考えたい」「販促ツールの制作を依頼したい」とお考えの方は、ぜひビーツにご相談ください。課題や目的に合わせた最適なプロモーションや最適な販促ツールをご提案し、皆さんに課題解決に向けパートナーとして伴走します!

まずはお気軽にご相談ください。